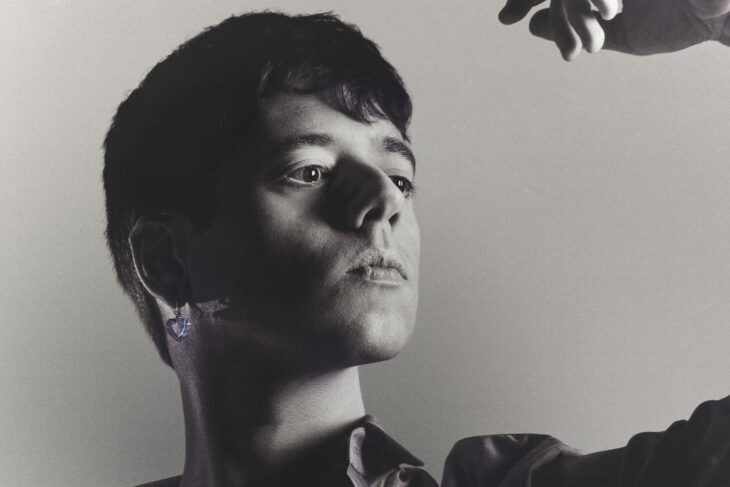

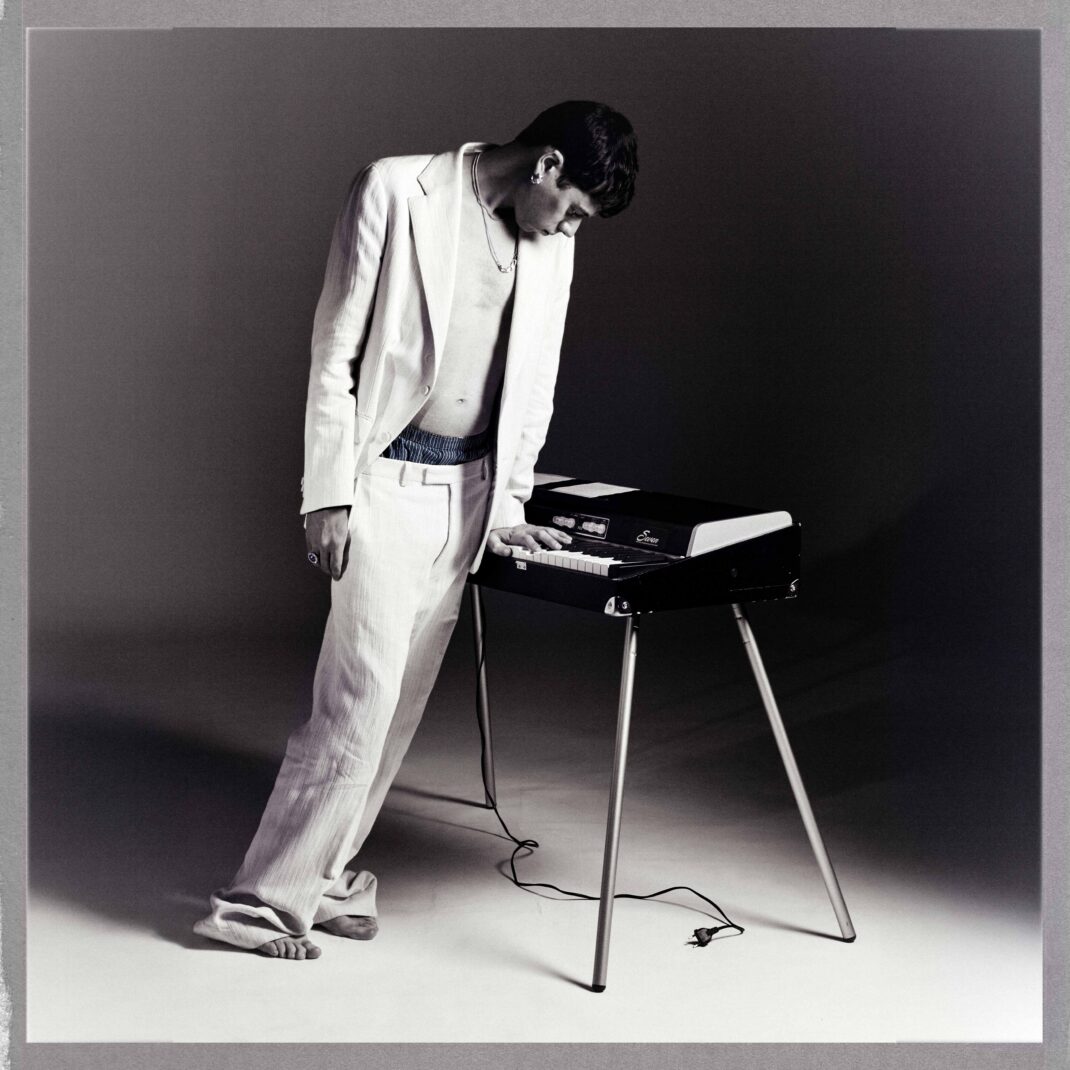

Er möchte als neue queere Stimme in der Musikwelt durchstarten. Dressed Like Boys nennt sich das Projekt von Jelle Denturck. DISPLAY hat mit dem Künstler aus Gent gesprochen.

Text Josia Jourdan, Berlin | Bilder Sieme Hermans

Seit er 15 ist macht er Musik. Als Teil einer Grunge Rock-Band konnte er erste Erfahrungen im Musikbusiness sammeln. Bei einem Musikwettbewerb in Belgien hat die Band den dritten Platz belegt, was dazu geführt hat, dass sich viele Türen geöffnet haben und neue Kontakte geknüpft werden konnten, auf die er auch heute mit seinem Solo-Projekt noch zugreift. Sein Debütalbum setzt die Grundlage dafür, was Dressed Like Boys sein soll.

Akzeptanz als Forderung

Aufgewachsen in einem kleinen belgischen Dorf, lebt Jelle mittlerweile in der Hafenstadt Gent. Er hat Philosophie studiert und beschäftigt sich heute noch täglich mit existenziellen Fragen. Aktuell liest er Werke des Genfer Philosophen Jean-Jacques Rousseau.

Die Auseinandersetzung mit sich selbst ist ein wiederkehrendes Motiv in Jelles Musik. «Lange habe ich gedacht, ich muss froh sein, wenn mich jemand akzeptiert», erinnert er sich an die Zeit nach seinem Coming-out. «Irgendwann habe ich gecheckt, wie absurd das eigentlich ist. Schliesslich gehe ich auch nicht auf die Strasse und erzähle Heteros, dass ich sie akzeptiere.»

Offene persönliche Texte

Heute möchte er wahrgenommen werden, Platz einnehmen. Dazu gehört für Jelle auch, dass er seine Geschichten erzählt. Ungefiltert und ohne einem Hetero-Mainstream-Publikum gefallen zu müssen. «Wenn ich so Akzeptanz schaffen kann, freut mich das natürlich trotzdem.»

So singt der 35-Jährige in «Our Part of Time» über seine Kindheit und Jugend in einem kleinen Dorf. Darüber, wie es ist, anders zu sein, wie behütet und gleichzeitig einengend das Leben war. «Ich bin mir vorgekommen wie in einem goldenen Käfig. Ich habe mich zwar wohl und zu Hause gefühlt. Wir führten ein gutes Leben, aber es hat an echtem Leben gefehlt, an spannenden Menschen und der Möglichkeit, sich zu entfalten.» Viel offener ist Gent. Das ist vor allem eine Studentenstadt, die für ihre alternative, kreative Szene bekannt ist.

In «Jaouad» singt Jelle über einen marokkanischen Künstler und Drag Queen. Dabei fällt besonders eine Textstelle auf, in der er statt in English auf Französisch singt:

«J’aime sucer des bites tous les jours. Pourquoi la haine, oui, c’est l‘amour»

Die Inspiration für die provokative Zeile war eine Perfomance der Drag Queen, mit eben jenem Text in einem klassischen Theater. «Das Publikum war weiss, älter und männlich. Viele zeigten sich schockiert ob der Aussage. Die queeren Menschen im Publikum dagegen sind aufgesprungen und haben angefangen mitzusingen.» Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. «Ich habe beschlossen, die Stelle in meinem Song aufzugreifen. Dass die explizite und sehr schwule Stelle auf Französisch ist, hat dabei geholfen, dass der Song von Belgischen und Niederländischen Radiostationen gespielt wird. «Französische Radiosender dagegen haben zwar gesagt, dass sie das Lied toll finden, aber eben wegen jenem Satz nicht in ihr Programm aufnehmen können.»

David Bowie als androgynes Vorbild

Musikalisch setzt Jelle auf ruhige, leicht melancholische Balladen, die vor allem mit einer warmen Soundatmosphäre und starken Texten überzeugen. Inspiriert wird er dabei vor allem von Musikern der Seventies. Nina Simone, The Beatles und David Bowie nennt er als Inspiration und Vorbild. «Diese Musik ist zeitlos. Sie funktioniert nicht nur für einen Sommer oder einen Trend. Das möchte ich mit meiner Musik auch schaffen», erklärt er seine Vision für Dressed Like Boys. In «Nando» singt er über seine Beziehung zu seinem Freund:

«I know we´re high, cause we start talking».

Es geht unter anderem um eine Nacht im Compass Club, in der er Ecstasy eingeworfen hat. Normalerweise soll die Droge glücklich und euphorisch machen. Er dagegen hat sich einsam und traurig gefühlt. Mitten in dem Club sei es so zu einem emotionalen Ausbruch gekommen, der zu einem heilsamen Gespräch mit seinem Freund geführt hat.

«Wir hatten uns emotional distanziert, Ehrlichkeit und Offenheit hat unserer Beziehung zwischenzeitlich gefehlt. Ich habe mich zurückgezogen. Dieser Moment, der uns wieder zum Reden gebracht hat, war wichtig», erinnert er sich. «Wenn ich meiner Grossmutter erzähle, was der Text bedeutet, sage ich natürlich, dass das high sein nur metaphorisch gemeint ist». Er lacht, zuckt die Schultern.

Drogenkonsum in der Szene

«Ich selbst gehe nur ein paar Mal im Jahr feiern und konsumiere selten Drogen», ergänzt er. Seine Partyzeiten sind nicht vorbei, aber begrenzt. «Dass Drogen in der queeren Community immer noch so präsent sind, hat damit zu tun, dass wir uns durch unser Coming-out viel Freiheit erkämpfen müssen und Drogen sich eben wie jene Freiheit anfühlen. Sie erlauben uns, noch mehr Euphorie und ein Gefühl von Ausbruch zu erleben.» Gleichzeitig nennt er auch Trauma und fehlende Stabilität als Grund, weshalb so viele junge Menschen mit Drogenproblemen zu kämpfen haben.

«Ich war häufig allein. Habe Schwierigkeiten gehabt, mich zugehörig zu fühlen», erinnert sich Jelle. «Ich mochte es nicht, in Schubladen gesteckt zu werden, wenn mir Labels aufgedrückt oder Leute sich ein Bild von mir gemacht haben, bevor sie mich überhaupt richtig kennengelernt hatten.»

Angekommen in der Wahlfamilie

Mit seinem Umzug nach Gent und der aktiven Suche nach einer queeren Community hat sich viel geändert. «Ich möchte Teil dieser Community sein. Brauche Menschen um mich, die mich verstehen und auch andere Lebensentwürfe leben. Das habe ich mittlerweile verstanden.» Dabei präferiert er gemütliche Abende in Bars oder gemeinsames Essen. Gemeinschaft und Zusammenhalt sind ohnehin zentral für ihn. «Mit meinen queeren Freunden kann ich so viel Spass haben. Wir haben Zeit füreinander und erleben viele krasse Dinge. Meine Hetero-Freunde leben dagegen ein eher langweiliges, spiessiges Leben. Da geht es ständig nur noch ums Häuser bauen, Windeln wechseln und noch mehr Kinder

bekommen. Und zu sehen bekommt man sie auch nur noch selten.» Er lacht. «Wir lieben uns trotzdem. Aber ich kann mir ein Leben ohne queere Community nicht mehr vorstellen.»

Sicherheit, Zugehörigkeit und der Wunsch zu wachsen, sind zentrale Themen, die in dem Gespräch immer wieder auftauchen. Er berichtet, wie er und sein Freund einmal von einigen prolligen jungen Männern blöd angemacht wurden. Dabei habe er einfach weglaufen wollen, während sein Freund, ein Kickboxer, die Angelegenheit nicht auf sich sitzen lassen wollte. «Trotzdem bin ich mir bewusst, wie sicher wir in Belgien noch sind. Umso wichtiger finde ich es, dass wir uns nicht kleiner und unsichtbarer machen.»

3 Buchtipps von Dressed Like Boys

▶ Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi

▶ The Faggots & Their Friends Between Revolutions von Larry Mitchell

▶ Waalicht von Willem Elsschot für alle, die niederländisch lesen können.