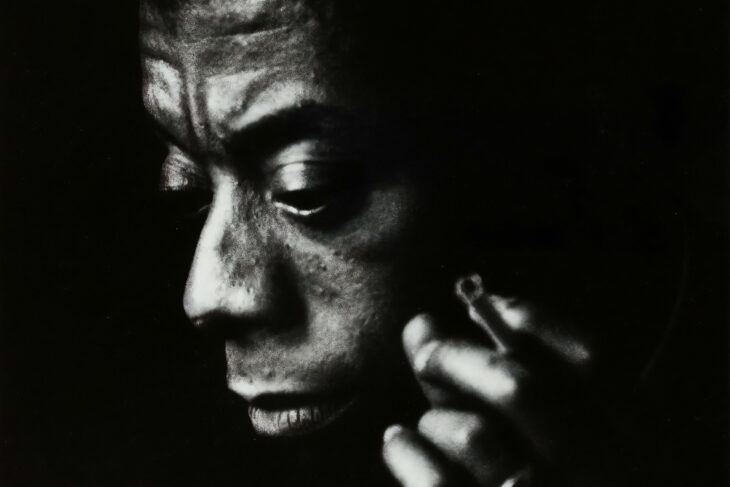

James Baldwin war eine der zentralen Stimmen der US-Bürgerrechtsbewegung. Er litt als Schwarzer Mann nicht nur unter Rassismus, sondern wurde auch als Schwuler diskriminiert. Baldwins Analysen sind unter Donald Trump und Co. nicht nur in den USA, sondern auch in Europa wieder hochaktuell.

James Baldwin wurde 1924 in Harlem, New York, geboren und starb 1987 in Saint-Paul-de-Vence in Frankreich. Neben zahlreichen Essaybänden sind vor allem seine Romane Giovannis Zimmer und Ein anderes Land bekannt.

Simon Froehling (*1978) ist freischaffender Autor und Dramaturg und lebt in Zürich und Athen. Zu seinen Werken zählen rund ein Dutzend Theaterstücke sowie die Bücher Lange Nächte Tag und Dürrst. Momentan arbeitet er an seinem dritten Roman.

Sigmond Richli (*1987) ist in Uri aufgewachsen, lebt und arbeitet seit Langem in Zürich und seit zwei Jahren auch im Oberwallis. Er schreibt aktuell an seiner Doktorarbeit in Philosophie und an einem ersten Lyrikband. Sigmond ist schwul und trans und freut sich, neu zum DISPLAY-Team zu gehören.

Während ich im Wallis in einer Seilbahn darauf warte, dass sie mich in meinen kleinen Weiler auf 1900 Meter über Meer bringt, denke ich an James Baldwin und daran, wie er 1951 nach Leukerbad im Wallis kam. Dort verbrachte er einige Zeit in einem Chalet, das seinem Freund Lucien gehörte, den er in Paris kennen und lieben gelernt hatte. Baldwin war nach Paris gegangen, um dem krassen Rassismus in den USA zu entfliehen – und um zu schreiben. Er wollte der Homofeindlichkeit und dem Machismo entkommen, gerade auch in aktivistischen Kreisen. Zudem standen während der McCarthy-Ära homosexuelle Menschen unter Generalverdacht der Regierung.

Als schwuler Schwarzer im Wallis

Heute wird Baldwin in erster Linie mit dem Kampf gegen Rassismus in Verbindung gebracht. Dass er ein Vorläufer der Schwulenbewegung war und mit seinen Romanen grundlegende Pfeiler der queeren Literatur gelegt hat, wird oft übersehen. Dabei hat er seit jeher betont, dass Rassismus und Sexualität nicht voneinander getrennt gedacht werden können. Wäre zu jener Zeit bereits die Thematik der Transgeschlechtlichkeit in der öffentlichen Diskussion angekommen, hätte er mit Sicherheit auch diese Kategorie hinzugefügt.

Es steigen immer mehr Leute in die Seilbahn ein, Einheimische und Tourist*innen. Tourist bin ich nicht mehr, weil ich schon mehrere Monate hier oben in einer Schreibretraite verbringe. Aber einheimisch bin ich auch nicht – das sieht man mir von Weitem an. Ich frage mich auch, ob man mir hier ansieht, dass ich schwul bin. Bin ich zu Hause in Zürich darum besorgt, dass ich als queer erkannt werde, so versuche ich hier, nicht allzu schwul zu wirken. Ich scheitere ganz bestimmt dabei. Aber die Zeiten sind andere als zu Baldwins Lebzeiten, und solange ich nicht mit einem Liebhaber auftauche, wird alles gut bleiben. Denke ich noch.

Mich fasziniert Baldwin. Deswegen spreche ich mit Simon Froehling, der sich intensiv mit Baldwin auseinandergesetzt hat. Simons Roman Dürrst ist auch eine Hommage an ihn.

«Was hat dich damals, als du Giovannis Zimmer gelesen hast, daran so fasziniert?», frage ich Simon Froehling.

«Die Sprache hat mich fasziniert, aber auch die Dringlichkeit. Es geht wohl vielen älteren Schwulen so, dass sie von Giovannis Zimmer beeinflusst wurden, weil es eines der ersten Bücher war, das den Sprung in den Mainstream geschafft hat und das Hadern mit der eigenen

Sexualität thematisiert. Für mich war es das erste Buch, das mich mitgemeint hat. Schlussendlich hat mich das auch zum Schreiben gebracht.»

Ich frage Simon, ob er denkt, dass die Menschen in Leukerbad gewusst haben, dass Baldwin und Lucien ein Liebespaar waren.

«Nein, niemals. Das wäre unmöglich gewesen, und Baldwin wäre wohl nicht mehr geduldet worden.»

Als Alien unterwegs

Zurück in meiner Seilbahn frage ich mich, wie die Leute reagieren würden, wenn sie wüssten, dass ich nicht nur schwul, sondern auch trans bin. Die Leute hier würden wohl nie von selbst darauf kommen. Baldwin aber war als Schwarzer ständig den Blicken der anderen ausgesetzt. In seinem Essay Fremder im Dorf beschreibt er seine Erlebnisse im Wallis. Kaum sei er auf die Strasse getreten, habe ihn ein «Wind voller Erstaunen, Neugier, Belustigung und Empörung umgeben».

Wohin er auch ging, folgten ihm nicht nur die Kinder, sondern auch die Blicke. In all dem sei auch der

Zauber echter Neugier gewesen. Auch habe er dabei keine absichtliche Unfreundlichkeit erkennen können – man habe ihn einfach nicht als Menschen betrachtet, sondern als lebendes Wunder.

Meine Situation ist keineswegs mit jener von Baldwin zu vergleichen. Nicht nur bin ich weiss, sondern die Zeiten haben sich grundlegend geändert. Es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass ich in einem Walliser Bergdorf wahrscheinlicher Opfer eines Hate Crimes werde als in der Zürcher Langstrasse. Und doch zweifle ich langsam an dieser wahrgenommenen Sicherheit und frage mich, wie lange sie noch bestehen bleibt. Nicht erst seit der Amtseinführung von Trump in den USA und seinen angekündigten sowie bereits eingeleiteten Beschneidungen der Rechte von trans Menschen rechne ich mit einem grossen Rückschritt auch in Europa. Beispiele wie Österreich und Grossbritannien zeigen es vor.

Die Menschen seien zu moralischen Monstern geworden. Schockierend, wie passend diese Worte heute wieder sind. Trump ist an der Spitze, umgeben von den Superreichen und Machtvollen, und kontrolliert zunehmend die Medien – bei den sozialen Medien ist das im Moment deutlich zu sehen. Mit dem zunehmenden Rechtsrutsch in Europa stehen bald nicht mehr nur die Rechte der Schwächsten unter den Schwachen zur Debatte: Die Rechte der gesamten LGBTIQ+-Community werden zur Zielscheibe.

Werden die Rechte einer unterdrückten Gruppe eingeschränkt, so wird dies zwangsläufig auch die Einschränkung der Rechte anderer Minderheiten mit sich ziehen. Die verschiedenen Bewegungen, die sich für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie einsetzen, überlappen und beeinflussen sich. In einem Interview 1984 sagte Baldwin den berühmten Satz:

«Sexualität und Rassismus können nicht ohne einander gedacht werden.»

Baldwin meinte damit nicht nur, dass sich verschiedene Diskriminierungsformen gegenseitig verstärken können, sondern auch, dass der Kampf gegen Rassismus gemeinsam mit jenem gegen Homofeindlichkeit geführt werden muss.

Und doch sind die Protagonisten in Giovannis Zimmer weiss. Warum hat er nicht, wie er in seinen Essays festhielt, Rassismus und Sexualität zusammen behandelt? Ich frage Simon Froehling, weshalb er denkt, dass das so ist.

«Baldwin hat in einem Interview gesagt, dass er es zu jener Zeit in seinem Leben nicht zusätzlich geschafft hätte, sich mit diesem anderen gewichtigen Thema, der Rassismusfrage, im selben Buch auseinanderzusetzen. Wäre die Hauptfigur in Giovannis Zimmer ein Schwarzer Emigrant in Paris gewesen, hätte er sich wohl mit ganz anderen Problemen konfrontiert gesehen.»

Heute müssen wieder vermehrt queere und trans Personen um ihr Überleben kämpfen, insbeson-

dere transfeminine Menschen. Nicht nur wird uns zunehmend der Zugang zu medizinischer Grundversorgung erschwert, sondern der «Tod der Herzen» führt zu Gewalt, Hass und Anfeindungen.

Was, wenn die Welle des Hasses die Schweiz erreicht? Was, wenn nicht mehr nur lebensnotwendige medizinische Massnahmen für die trans Community zur Debatte stehen, sondern auch die Versorgung mit PrEP? Was, wenn nicht mehr nur die erleichterte Änderung des Geschlechtseintrags rückgängig gemacht werden soll, sondern auch die Ehe für alle wieder abgeschafft werden soll?

James Baldwin gibt aber auch Hoffnung. In einem Interview von 1987 sagte er: «Ich war noch nie wegen der Welt verzweifelt. Ich bin wütend, aber nicht verzweifelt. Das kann ich mir nicht leisten. Wir können unseren Kindern nicht sagen, dass es keine Hoffnung gibt.»

Verzweiflung können auch wir uns nicht leisten. Hoffnung besteht dann, wenn wir als Community zusammenhalten. Und das heisst, wir müssen uns gegenseitig unterstützen – spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ein Ally zu werden.

Kein LGB ohne das TIQ.*